11月12日下午,“与主编面对面”系列第二十四期暨创新创业与战略学系学术讲座邀请到了Management and Organization Review期刊Senior Editor、亚利桑那州立大学助理教授汪少卿老师,与管理学院师生围绕“Emotions unleashed: Exploring emotional reactions to organizational wrongdoing” 主题展开交流。本次讲座由创新创业与战略学系副教授刘景江老师主持。

汪少卿教授的研究提出了一项理论框架,系统解释了组织不当行为(如企业丑闻)为何引发利益相关者情绪分化,并揭示其对组织战略的影响。该研究融合制度理论与情绪心理学,为危机管理提供了新视角。

汪少卿教授指出,传统制度理论多关注组织行为的理性后果(如声誉损失、经济惩罚),却忽视情绪反应的异质性。“当企业爆发丑闻时,为何有人愤怒抵制,有人默默离开?”他以近期“始祖鸟炸山事件”为例:该事件导致母公司安踏股价暴跌,但消费者情绪从激烈愤怒到冷漠疏离呈现显著差异,直接影响企业应对策略的有效性。

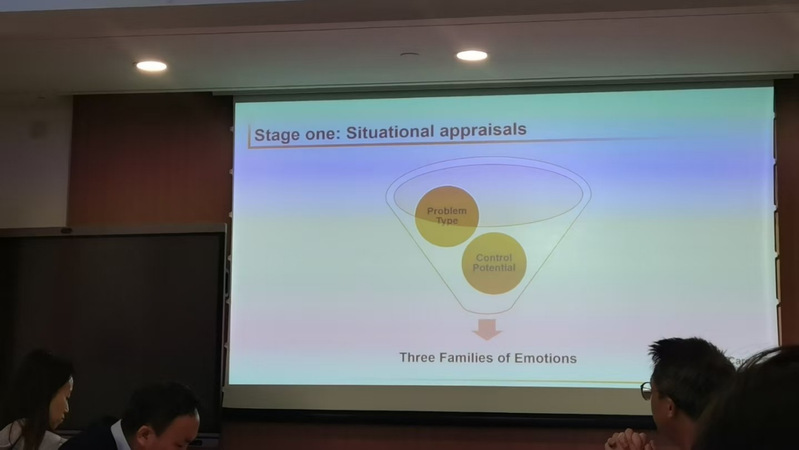

本研究构建了一个动态的三阶段情绪生成模型。该框架的起点是利益相关者对事件的初步认知评估,主要围绕两个核心维度展开:一是事件违背的价值类型,即属于工具性价值(如产品功能失效)还是道德性价值(如环境污染);二是事件的可控性感知,即个体认为问题是否可以被解决。例如,航空公司因小雨取消航班被视为可控的能力问题,易引发愤怒;而飞机连续坠毁则被视为失控,导致绝望。

在此基础上,模型进一步引入责任归因与未来预期两个维度,将情绪细化为更具体的离散类型。若问题被归咎于组织且预期重演,情绪会升级为愤怒或蔑视,如大众“排放门”中消费者对企业的刻意欺骗感到义愤填膺。反之,若问题被视为环境所致且难以避免,则可能转化为被动的悲伤或绝望,如某奶制品企业因供应链存在普遍性童工问题而引发的公众情绪。汪老师强调,这些离散情绪并非模糊的负面感受,而是具有清晰边界的行为驱动力,愤怒常引发公开抵制,而绝望则导致沉默疏离。

最终,该框架延伸至组织应对层面,提出企业可通过“降温策略”(如将道德问题重塑为技术故障以降低愤怒强度)或“叠加策略”(如通过改革承诺注入希望)主动重塑利益相关者的情绪。这一路径不仅为危机公关提供了理论依据,也揭示了情绪管理在战略决策中的角色地位。

在讲座过程中,汪老师与管理学院师生针对研究理论框架的设计与修改问题进行了积极而深入的讨论,还分享了自己作为在投稿过程中的经验和心得。

本次讲座内容丰富、思想深刻,不仅拓宽了师生们的学术视野,也为开展跨学科交叉理论研究提供了启示和思路。

文/陈泰伦 图/陈泰伦、王敏