从日常消费到职业规划,从企业经营到国家治理......无论身处何种场景,人们都难以避免“做选择”。而“选择”所带来的影响可大可小,小到影响一日三餐,大到牵动个人、企业甚至国家的发展轨迹。

那么有没有一种方法,可通过“主动干预选择过程”引导人们做出更有利的决策?

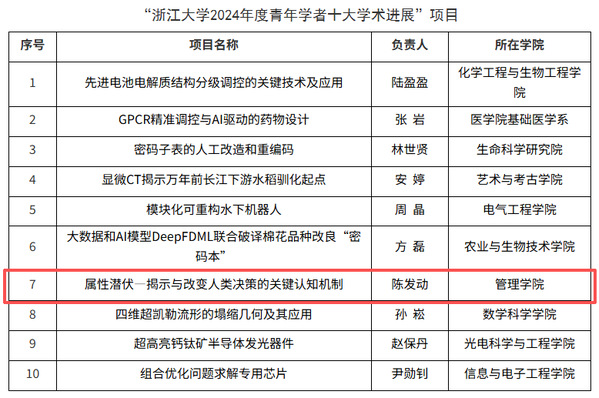

这听起来有些不可思议,但并非“天方夜谭”。近日,浙江大学管理学院教授陈发动团队的研究项目《属性潜伏—揭示与改变人类决策的关键认知机制》,顺利入围“浙江大学2024年度青年学者十大学术进展”。该项目正让这一设想成为可能。

陈发动教授参加评选答辩会

项目入选截图

作为浙大社科领域首个获此殊荣的项目,该研究不仅揭示了人类决策背后的关键认知机制,解释了个体偏好差异,还发现了一个能够被干预的重要认知成分——“属性潜伏”。

陈发动团队发现,通过操纵“属性潜伏”,改变人们对不同属性的加工顺序,就能在无形中助推其做出更优的决策,达到“四两拨千斤”的效果。

新时代背景下,我国哲学社会科学处于向自主创新转型的关键阶段,肩负着回答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问的历史使命。【向未来】特别策划专题一“向未来的科研”,我们聚焦这项对哲学社会科学创新发展与人类社会进步具有深远意义的研究,和陈发动团队一起走进人类决策背后的“认知暗箱”。

01重要发现

“顺序,改变选择!”他们的探索让助推成为可能

为何我们会选择A,而不是B?为何理性的人也会做出不理性的选择?

对此,传统经济学和管理学理论通常会假设:人们在做决策前会有一个偏好,决策时会基于这个偏好,把所有的信息集结起来,整合成一个价值或效用(也就是“综合价值”或“满意度”),然后选择综合价值最大的那个选项。

但真正做决策时,我们发现并非如此。比如选购电动车时,一辆价格贵但品牌好,一辆价格便宜但品牌没那么知名,我们通常不会去计算这两辆车的综合价值,选择综合价值大的那辆车。那么现实中,人到底是怎么做出决策的呢?

“长期以来,学界主要依赖‘刺激–反应’的黑箱范式,用静态效用模型来解释这些决策,忽略了决策背后的实时认知加工过程。而随着数字化社会的到来,大量可捕捉的过程数据(如反应时间、鼠标轨迹)为我们揭示决策的时间动态和认知机制提供了新契机。”

陈发动介绍,为了找到上述问题的答案,助推人们做出更优决策,团队基于大量过程数据,以“认知机制—决策模型—干预策略”为主线开展深入研究,结果有重要发现!

发现一

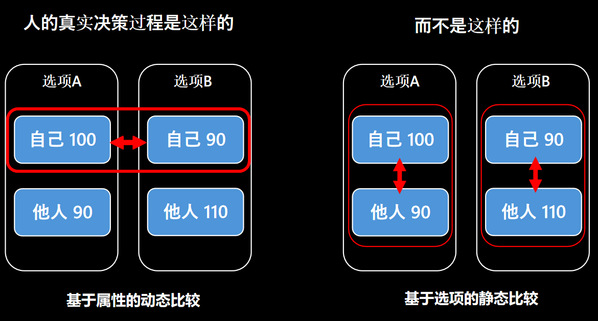

人们的决策过程是基于属性的动态比较,而非基于选项的静态比较

在选择一件商品时,我们通常会看这件商品的品牌、质量、生产日期、价格等,这些信息就是商品的“属性”。

陈发动团队将具备“时间”“金钱”等多属性的决策问题抽象出来,搬到实验室里,比如让被试在限定的时间内进行分钱游戏。实验中,研究人员会记录被试的选择,同时记录被试的决策时间长短和鼠标移动轨迹。

基于这些能反映决策背后认知加工过程的数据,陈发动团队对决策过程进行了认知解构。他们发现,即使选择同一个选项,不同人的鼠标移动轨迹也会有很大差异,其背后的认知加工过程显著不同:利己的人,大脑先加工自己的收益;而利他的人,大脑先加工他人的收益。冲动的人,大脑先加工时间属性;而耐心的人,大脑先加工收益属性。

这就表明:其一,人们的决策是基于属性的动态比较加工过程,即先在一个属性上对不同选项进行比较,然后再在另一个属性上对不同选项进行比较,最后做出选择,而非基于选项的静态比较,在选项内部,通过整合不同属性,计算每个选项的效用,选择效用大的那个选项。

比如,在分钱的时候,人们会在“自己的收益”上对比不同的分钱方案,然后再在“他人的收益”上对比不同的方案,进而做出选择。而不是在每个方案中计算自己和他人的收益,选择那个综合来看最有利的。

其二,人的偏好是在这个动态比较过程中形成的,而不是在决策之前就完全确定的。

其三,这个规律并不依赖场景,在不同类型的多属性决策中都存在。

发现二

改变属性信息呈现的顺序,就能改变选择

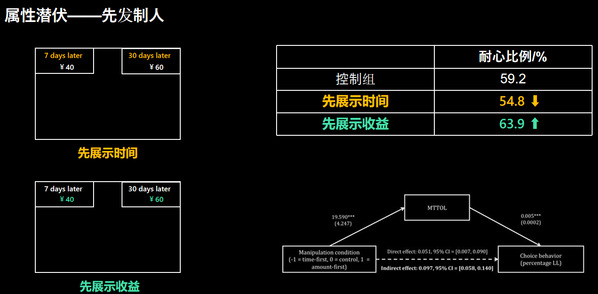

通常来说,我们的大脑在加工两个属性时,会有先后,比如先在商品的品牌上进行比较,再在商品的价格上比较。而陈发动团队将人们加工两个属性的先后时间差定义为“属性潜伏”,即先加工一个属性,另一个属性要潜伏一段时间才被人们的大脑加工。

通过将这一概念嵌入到认知决策模型中,并进行理论与数据的交叉验证,他们发现“属性潜伏”这一重要认知成分真的存在,且不同人的属性潜伏也不一样。

于是他们设想:能否操控人们的“属性潜伏”,让他们先加工一个属性,再加工另一个属性,进而影响他们的选择?就像直播间里的主播那样,先展示商品的质量,再展示商品的价格,最后再展示优惠截止时间。

结果实验表明,改变属性信息呈现的顺序,真的能改变选择。“我们发现,先展示时间,人们的大脑会先加工时间,这让人变得更加冲动;先展示收益,人们的大脑会先加工收益,这让人变得更有耐心。”

陈发动表示,对于哲学社会科学学者来说,只有因果关系才能支撑反事实推断与政策干预设计,才能在可重复、可推广的意义上提升解释能力与预测能力。而上述因果证据,不仅进一步证实了前面的结论,也为现实中的应用提供了可操作的助推杠杆。也就是说,改变属性信息的呈现顺序,真的可以助推人们做出更有利的选择。

02成果价值

社会科学的魅力不止探究未知,还有推动社会进步

陈发动团队的项目不仅系统揭示了属性潜伏在跨期决策和社会决策中的作用,还实现了从机制解构到干预应用的闭环创新,具有深远的学术影响与重要的实践应用价值。

学术影响方面,成果在国际顶级期刊发表后,被Nature Reviews Psychology,Science Advances,Nature Communications,Organizational Behavior and Human Decision Process等引用,并被包括美国人文与社会科学院院士、加州理工学院Colin Camerer教授在内的国际权威学者在专著与后续研究中多次引用、讨论20余次;实验范式与分析方法被多位学者采纳,用于跨期决策、注意力分配及多属性选择等研究,推动了行为决策与认知科学的深度融合。

*项目的两项核心成果分别发表于国际高水平期刊《Nature Communications》和《Management Science》上,合作者分别为浙江大学管理学院教授汪蕾、博士生朱芝,上海外国语大学教授沈强,杭州师范大学副教授郑杰慧,加州大学洛杉矶分校教授Ian Krajbich,苏黎世大学教授Todd Hare。

实践应用方面,陈发动团队提出的基于属性潜伏期的助推策略,能在不增加显性成本的情况下,引导个体做出更有耐心和更具利他的选择,适用于健康、环保、教育、公共政策等多个领域。

例如,耐心在微观层面关乎个体健康与财富,在宏观层面关乎国家经济增长。如何让人们更有耐心?也许先呈现“长期收益”是不错的选择;在慈善方面,通过凸显“他人结果”,可以促进更多的利他行为;在促进环保、规范吸烟等方面,通过凸显长期收益,可以避免人们落入短视陷阱。

这些基于“属性潜伏”的助推策略,对社会治理、企业管理、个人健康管理等都能产生“四两拨千斤”的效应。也因此,陈发动团队的项目成果迎来了社会广泛认可与高度评价。

如,团队基于研究成果所做的咨政建议,获得了民盟中央和中央广播电视总台内参舆情中心的采纳;以色列《耶路撒冷邮报》等国外媒体报道称:“该研究中的发现可以帮助人们做出长期有益的选择,比如吃更健康的食物,锻炼,或者为退休储蓄……它甚至可以与结束一场战争有关。”湖南卫视等国内多家主流媒体也报道了该研究的有趣发现和管理启示,提升了公众对科学决策与行为干预的认知。

以色列《耶路撒冷邮报》的相关报道

湖南卫视的相关报道

如今,项目又凭借研究的突出贡献力与影响力,顺利入选“浙江大学2024年度青年学者十大学术进展”。这一荣誉,对陈发动团队而言是莫大的鼓励。

“哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具,也是推动历史发展和社会进步的重要力量。新时代背景下,我们希望通过科研探究未知,揭示事物之间的因果关系,帮助人们真正理解世界,也希望能够以科研破解时代难题、推动经济发展与人类社会美好进步。这需要社会科学与自然科学的共同努力,希望未来能携手不同学科的学者共同为此奋斗。”陈发动说。

如同陈发动教授所说的那样,“向未来”的科研,必然是既能探究未知,也能推动社会进步的科研,这需要“多学科交叉会聚”。浙江大学管理学院自提出并落实“学科交叉BEST战略”以来,持续号召学者们跨越学科边界,以“商学+工程+科学+技术”的学科交叉融合,发现问题、解决问题,以高质量研究赋能现代化产业体系建设、服务国家战略与人民福祉。

进入新时代,相信管院学者们将在“学科交叉BEST战略”引领下,以更多“有贡献力、影响力”的科研,推动科技创新与产业创新走向无尽的前沿,助力人类社会走向更美好的未来。