如今,AI技术的蓬勃发展给各类人群都带来了便利。那有没有一款基于AI技术的智能产品,也能帮盲人“看见”,从而避免迷路、被撞等麻烦与危险?

还真有!就在前不久刚刚落幕的中国国际大学生创新大赛(2025)上,由浙江大学管理学院2023级会计学专业本科生何依霖携手信息与电子工程学院2023级微电子科学与工程专业本科生陈奕好联合创立的Voxsee项目摘得大赛金奖。

何依霖(右2)、陈奕好(左2)赛后与实验室运营负责人及带队老师合影

该项目为视障群体开发了一款颈戴式的AI硬件——面向视障者的普惠级无障碍智能辅具,可通过语音和震动向使用者传递信息,用声音构筑“视觉的世界”。

Voxsee样机

据世界卫生组织统计,当前全世界盲人数量已超7500万。在中国,每80个人中就有一名盲人。可见,视障人群是个不小的群体。而这也意味着,Voxsee项目的诞生别具意义。但这样一个有意义的项目,曾被认为是本科生灵光一现做出来的幼稚东西,多次面临“质疑”,甚至被批应“趁早放弃”。

何依霖和陈奕好如何带领团队实现完美逆袭?本期【光芒背后】专题,我们一起来看来自不同学科的他们,如何通过学科交叉融合与不惧风雨的韧性、试图改变世界的勇气,一步步迎来“掌声”、登上金奖舞台!

01梦想

他懂技术,她懂商业,想携手做盲人用得起的无障碍智能辅具

在浙江大学这片“创新雨林”形成的良好生态里,来自不同学科的同学因对创新创业的共同热爱而“一拍即合”、携手打创赛的事情时刻都在发生。

因在大一时听过一个学长的创业项目宣讲,何依霖很早就对“创新创业”萌生兴趣,并加入了浙大管院邢以群老师负责带领的“启真交叉学科创新创业实验室”。去年9月的一次游园会上,何依霖被陈奕好研发的“AI桌宠”所吸引,两人自此结识。“通过深入交流,我发现陈奕好也在实验室,他技术能力很强,对创新创业感兴趣,且他对我的商业运营能力也比较认可,于是我们‘一拍即合’,决定一起打创赛。”

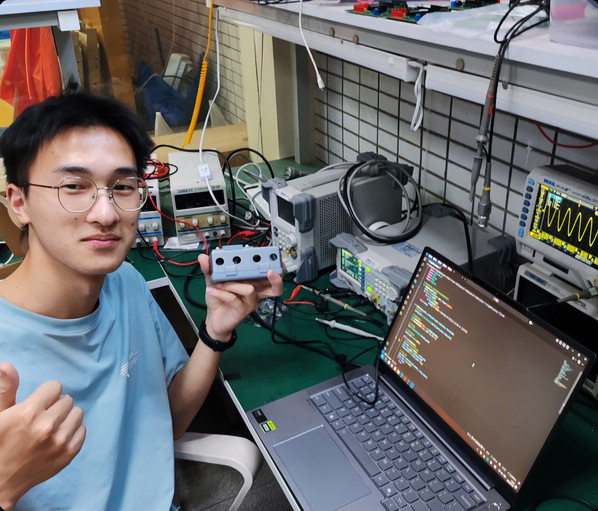

陈奕好和他研发的“AI桌宠”

最初,他们并没有明确的方向,想着“帮实验室合作的老师将成熟的技术做应用转化”,或许是一条通往成功的捷径。为此,他们从信电方向的老师那里接触到了肌电识别和通感算一体的技术,并很快通过头脑风暴得出了一个又一个想法。“我们当时想了很多应用场景,比如利用这项技术识别人的动作,在公共场所或是会议室不发声地与AI交流;把这项技术用在宠物身上,让宠物开口说话等。但请教老师后发现,这些想法没一个能真正落地。”

后来陈奕好提议,“与其吃不透、讲不通还被已有的技术捆住,不如我们自己做点有意思的、能改变世界的东西。”经历一次次摸索后,他们逐渐意识到创新创业不是自娱自乐,得有一个完整闭环的自洽逻辑和一个强需求打开市场的豁口,才能活下去。但怎样才能找到这个强需求呢?

一次,何依霖在网上看到“一个盲人用导航仍然找不到目的地”的视频——“中国视障人群数量高达1700多万,但导盲犬却只有几百条。”转发给陈奕好后,他想起自己之前参加过的盲人体验活动,“我们能不能针对视障者这个特殊群体去做一款能帮助他们‘看见’的产品呢?”

何依霖带领团队开展线上、线下调研

于是他们开始分头带领团队“开干”!作为项目的商业负责人,何依霖带着庄靖僖等商业组的同学开展线上、线下调研,在调研中发现视障群体对无障碍智能辅具有着强需求,但目前已有的纯云端设备在时延和稳定性方面都不尽如人意,且价格昂贵。陈奕好作为技术负责人,带领技术小组的同学针对这一强需求进行技术攻克——利用端云融合达成性能和能耗的完美平衡。产品形态则交给团队里负责设计的中国美术学院同学。

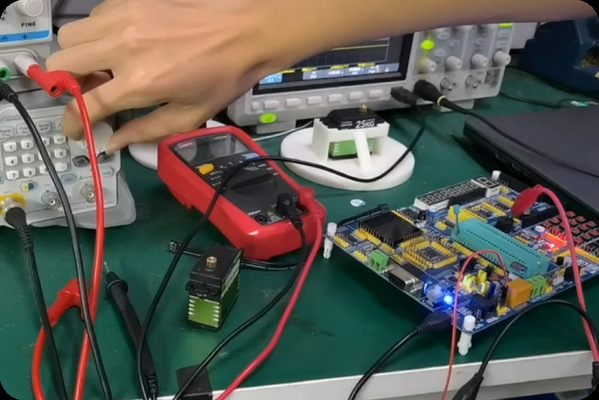

团队进行产品调试

在商学与科技、人文的交叉融合下,一款能帮助视障人士通过语音构建“视觉世界”的无障碍智能辅具——X-Sight诞生了,这便是Voxsee的前身。

02勇气

“不要再做了!”“趁早放弃吧!”项目刚起步就遭到“质疑”

X-Sight在商业上有足够明确的应用场景和聚焦的使用人群,同时还有充分的社会价值,看起来很有潜力。但让何依霖和陈奕好没想到的是,这一项目刚起步就遇到了重重困难。“首先遇到的是技术上的难题。此前我们技术团队的成员们没有接触过相关的技术或平台,需要从零开始学习Linux开发。这导致我们需要花费很多时间来解决技术问题,有时候还会遇到折腾一整天,最后系统崩溃、又刷回原始系统的情况。”

但相比这些,更让人绝望的是来自老师与评委的“质疑”。第一次做项目展示、第一次参加校赛,他们都听到了这样的声音——“你们这个项目不要再做了,根本没有任何前景。”“趁早放弃吧,及时止损!”“项目太初级了,而且相似产品太多......”

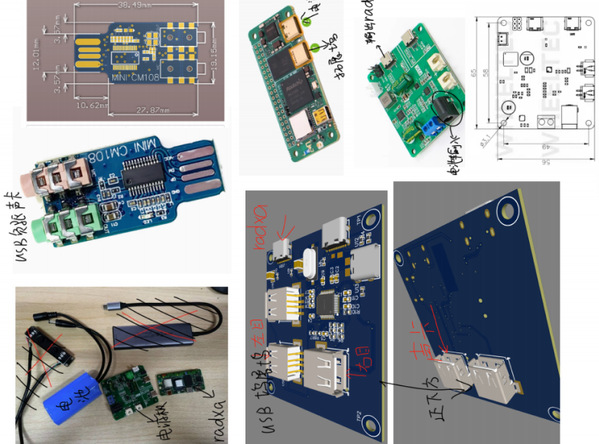

X-Sight样机(Voxsee初代样机)

这些批判与质疑,给了何依霖和陈奕好重重一击,整个团队对未来都失去了信心、陷入自我怀疑。“几乎所有人都对我们表示质疑和否定,有谁会相信一个连样机都还在搓的点子团队呢?”话虽如此,但骨子里那股不服输的韧劲和创新创业基因,还是让何依霖选择了振作。

她主动找学长、学姐以及老师交流,还看了一些金奖项目团队留下的创赛总结,结果发现,很多本科生从0到1探索的项目,一开始也同样遭到过各种质疑,且技术不成熟、商业前景也不宏伟,但最后却在团队的不断完善下拿到了省金、小组第一乃至国金。这些成功案例给了何依霖极大鼓舞。

“我当时想,虽然我们的项目还很初级,看起来像个‘空壳’,但并不代表它没有做下去的意义。那些科技巨头们做的产品造价昂贵、续航又短,且未顾及视障群体对安全性和稳定性的特别要求。这就意味着,X-Sight有它存在的意义,我们应该继续做,也一定要做成!”何依霖回忆道。

重燃信心后,何依霖开始反思自己过去在商业运营与管理上的欠缺,并制定了清晰的项目管理方案;技术出身的陈奕好也开始改变思路——不再纯粹为了技术而做开发,而是思考如何精准地去满足用户需求,完成了“技术极客思维”到“产品经理思维”的转变。

产品集成的调整

就这样,两人与设计组的负责人共同带领团队全部推倒重来,从项目名字、PPT视觉风格到叙述逻辑,从产品形态到产品介绍视频......焕然一新的项目——Voxsee,就此诞生。其中,Vox表示听,See表示看,以听觉实现视觉,这一新名字传达了项目最核心的信息。

团队成员访谈用户,邀请视障者体验产品

03破晓

推翻重来后,他们终迎“认可”,光芒背后的力量源于什么?

经过商业、技术、设计三个小组团队的协同努力,Voxsee无障碍智能辅具如同“脱胎换骨”,形态回应用户需求,从笨重的头戴式眼镜迭代带了颈挂式。产品过去存在的技术“硬伤”也在陈奕好带领技术团队从0到1写出避障算法和云端服务器控制代码后,顺利解决。

一切准备就绪后,他们满怀信心,终于迎来了第一次“胜利”——全国大学生“智能助残”科技创意创新大赛本科生组第一名。这是项目创立以来首次获得外界认可,何依霖与陈奕好都非常激动。“虽然后来我们也获得了很多奖,但这次胜利依然是最让我们感到开心的,因为它就像我们项目发展路上的一个里程碑,对我们整个团队而言意义非凡。”

Voxsee团队摘得全国大学生“智能助残”科技创意创新大赛本科生组第一名,何依霖(右2)上台领奖

自那以后,备受鼓舞的何依霖与陈奕好带领团队报名了很多创赛,还参加了大大小小的路演。虽然一路走来经历不少质疑,但在团队的共同努力下,Voxsee项目最终摘得了2025“农行杯”浙江省国际大学生创新大赛金奖、中国国际大学生创新大赛(2025)金奖等各类创赛奖项。

“农行杯”浙江省国际大学生创新大赛

浙江大学第十七届蒲公英创新大赛

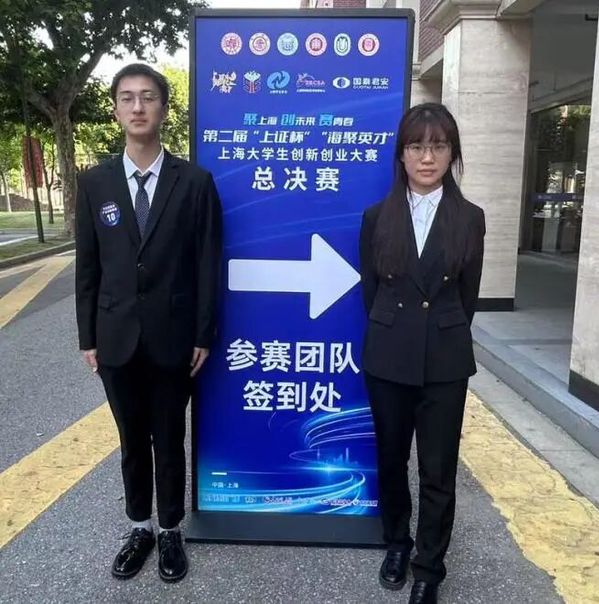

第二届“上证杯”“海聚英才”上海大学生创新创业大赛

中国国际大学生创新大赛

不仅如此,他们还收获了不少资源,如智能助残大赛结束后,有专家想要为他们提供项目宣传上的帮助,还有企业找他们合作,为他们开放用户社群;参加管理学院“商学+”路演时,也有一位过去做过助残眼镜的学长想要为团队提供帮助;中国国际大学生创新大赛(2025)结束后,人民网、新华社、中国青年报、中国教育报等多家主流媒体还对Voxsee团队进行了集中采访,让更多专家与投资人认识Voxsee这款面向视障者的普惠级无障碍智能辅具。

何依霖与陈奕好在赛后接受主流媒体采访

事实上,Voxsee项目从敲出第一行代码到最终版样机定型,仅用了几个月时间。何依霖说,项目之所以能突破重重困难、在“质疑”声中逆袭成长、登上“金奖”舞台,离不开整个团队的共同努力,更离不开“商学+科技+人文”多学科交叉融合带来的神奇力量。

“为了做好这个项目,我们招募了商业、技术与设计三个学科方向的团队成员。在项目的每一个艰难时刻,大家发挥各自学科的优势,以学科交叉融合与极富责任感的团结协作冲破重重阻碍,才有了Voxsee的今天。”

团队日常工作照

作为Voxsee项目的发起人,技术负责人陈奕好也表示,“如果没有商业组的同学,这个项目可能早就散架了。以何依霖为首的商业团队串起了横向的团队管理和纵向的项目进展,安排任务分配、监督任务进展,在低谷时鼓励大家,甚至在必要时重组了整个项目。设计组的同学们也在项目中付出了巨大心血,为了最终的完美呈现尽心雕琢每一个细节。”

“除了学科交叉团队的紧密协作,管院老师与‘商学+’孵化加速平台给予我们的指导与支持也至关重要。”何依霖说,从0到1探索与打磨创赛项目的路上,需要有人引领方向、答疑解惑,我们很幸运的是:在实验室遇到了邢以群老师,他作为实验室的指导教师,为我们的项目指明方向、提供指导,并创造良好的环境和机会助力我们成长;在“Z+”科创训练营认识了郑刚老师,他的课程、他组织的知名企业家科创讲座、他组织的企业参访和项目路演等,不仅让我深化了对创新创业的认知,拓宽了视野,还收获了很多双创资源。

启真交叉学科创新创业实验室指导老师、浙大管院教授邢以群

何依霖(左3)参加郑刚老师组织的“Z+”科创训练营路演

“还有管院浓厚的学科交叉融合氛围与创新创业特色课程,都让我对如何做好创新创业实践有所启发。能在‘干中学’,能在管院与浙大所建立的创新创业生态中汲取营养,成长为引领中国发展的健康力量,何其幸运!”

如今比赛暂告一段落,何依霖表示,未来他们还将齐心协力,为服务用户需求而不断完善项目。“即便未来不从事创业,我也想要努力以创新创业精神和学科交叉融合去解决社会问题,尽己所能地推动科技创新到产业创新的转换,服务现代化产业体系建设与人类社会美好进步。”

在有着“创新创业”学科基因、率先提出落实“学科交叉BEST战略”的浙大管院,像何依霖这样携手其他学科同学共同以打造创赛项目解决社会问题的本科生还有很多,如携手浙大机械工程学院同学,参与打造MagFlex项目,依托柔性触觉传感技术,破局国家“卡脖子”难题,在中国国际大学生创新大赛(2025)中摘得银奖的管院本科毕业生季颖;还有以学科交叉融合打造核工业机器人、山主机器人等创业项目,解决国家战略性新兴产业难题的管院MBA同学张艺飞、张力元、王恺之等。

当前,科技创新与产业创新的深度融合是构建国家现代化产业体系的重要支撑,亟需更多商科同学与学者以“商学+工程+科学+技术”的学科交叉融合,以敢为人先、不惧风雨的创业精神和改变世界的勇气,去解决科技成果转化路上的难题,加速产业创新的步伐。相信他们的努力,将为国家现代化产业体系建设与经济高质量发展贡献重要力量。