自工业革命以来,全球产业格局经历了多轮重构。20世纪90年代,日本制造业在全球范围内达到了巅峰状态。其家电、汽车、半导体和造船等行业都成为了全球市场的主导力量。到21世纪初,韩国分走了其全球制造业中的大量份额,在智能手机领域,韩国的三星与美国的苹果交替占据全球市场的领导地位。然而近年来,在全球竞争,特别是与中国等新兴力量的角逐中,日本部分传统优势领域的领先地位被撼动,而韩国企业也面临着前所未有的强劲挑战。

这背后的逻辑何在?日本为何在新能源车赛道错失良机?韩国企业又如何凭借“数字化跨越”赢得全球竞争?而中国企业,是否正在“不完美”中走出一条独特的发展之路?这些问题背后,隐藏着无数企业在不同时代周期下的抉择与命运。

此前,浙江大学管理学院教授吴晓波在接受睿华创新管理研究院专访时指出,在穿越周期的超越追赶方面,中国正在走出一条有自身特色的发展之路。本期【浙里洞见】,将围绕吴晓波的“C理论”著作《超越追赶》,通过透视日本、韩国与中国三种不同的发展路径,揭示中国企业“超越追赶”的独特逻辑。

吴晓波,浙江大学管理学院教授、浙江省特级专家。

01

日韩的发展路径:后发国家如何实现跨越式发展?

在全球产业发展的轨迹中,后发国家往往面临同样的问题:如何从落后的工业基础出发,学习先进技术,并最终在国际竞争中实现跨越式发展。日本、韩国、中国,都走过了这条路。三者之间的路径相似,却又存在着越来越明显的差异。

日本:精益极致的困境

日本制造业以“工匠精神”闻名,管理哲学长于“把事情做到极致”。日本的这种理念成就了日本在核心原材料、精密零部件等长周期领域的优势,却在产业周期加速的时代变成了桎梏,这种“极致”带来了路径依赖。

家电行业的落后、新能源汽车的迟滞,正是典型例证。丰田汽车仍是全球最盈利的车企,但在新能源车赛道上,它过度依赖燃料电池,掌握了六千多项专利却迟迟不开放,反而错失了以电池为核心的爆发式增长机遇。这是“工匠精神”在新周期下的困境。

韩国:数字化转型的跨越

韩国的故事则截然不同。由于国土狭小、市场有限,韩国企业不得不走向海外,更早地直面全球竞争。三星在20年前喊出“全面超越索尼”的口号,坚定走向数字化转型,抓住了关键的范式转变机遇。在日本企业仍沉浸在模拟时代的辉煌时,韩国人已全力冲向数字化。

这种勇气让三星在全球产业格局中占据了关键位置。同时,韩国企业也擅长本地化与全球化的结合:在中国建立研发基地,雇佣本地研发人员,以开放姿态提升自身的创新力。其“本地化+全球化”管理实践,为中国企业提供了值得借鉴的样本。

02

中国的超越追赶之道:“不完美”中的灵活与突破

相比日、韩,中国企业的管理风格常被批评“不够精细”“不够完美”。然而,正是这种“不完美”,在跨越周期的过程中展现出独特的灵活性,让中国企业在快速变化的产业环境中表现出惊人的韧性。中国企业往往先把新事物“做出来”,再在迭代中不断完善,这种“边做边改”的模式和灵活策略,帮助它们在新兴产业的快速演进中抢占先机,使得中国在新能源车、智能硬件、互联网平台等新兴产业中迅速崛起。

不过,吴晓波也提出了中国企业发展的短板:中国需要在研发体系、精细化管理上进一步补课,同时要勇敢进入那些不确定性更高、代表未来方向的前沿产业,力争在未来产业中占据上游位置。

根据吴晓波教授提出的“C理论”,中国企业的“超越追赶”模式具有系统性支撑,主要包括以下七大方面:

积极开展二次创新

首先,后发企业应该从引进技术和管理之初就积极开展“二次创新”,而非埋头苦干式地“消化吸收”。这一过程要求企业保持开放态度,积极与技术源头、产业链伙伴建立持续互动,不断积累知识和能力,建立可持续的创新生态体系。“二次创新”是赢得后发优势的最大机会和最有效方法,其成功的关键是开放并主动拥抱变革。随着技术生命周期缩短,企业需要适时从引进成熟技术转向探索新兴技术,在技术标准形成阶段就参与全球创新生态,为后续发展赢得更大空间。

抓住并利用机会窗口

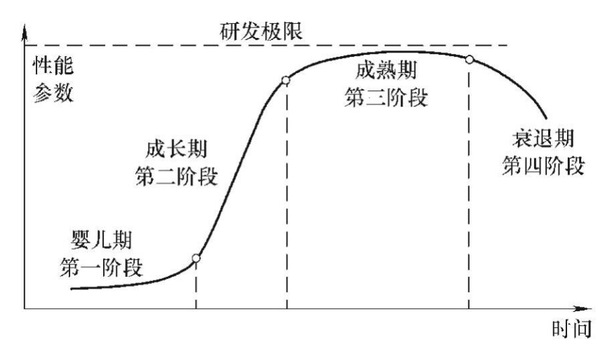

吴晓波指出,技术演进往往呈现S形曲线特征,每个技术范式都存在其性能极限。当新技术范式出现时,虽初期表现可能不及传统技术,但随着持续投入,旧技术将逐渐触及发展“天花板”,而新技术则呈现爆发式增长,形成对旧体系的“非线性打击”。这种范式转换为后发企业创造了赶超领先者的“机会窗口”,使其有机会跨越先行者的积累优势,实现弯道超车。

技术系统发展的S曲线

进行忘却学习

作为后发者,发展中国家的企业往往会过度依赖发达国家的技术,他们无法抓住机会窗日,差距反而越来越大。为什么会陷入这样的恶性循环?吴晓波认为,这是因为企业不能很好地进行忘却学习。实际上,“获得新知识的学习过程”与“扬弃过时或有误导性的旧知识的忘却学习过程”同样重要。当技术范式转变时,企业面临的“游戏规则”发生变化,很难从实验和历史中做出解释,此时必须对过去学习到的知识提出疑问。在这样的情境下,企业不应执着于完善现有的技能,而是应该开发更适合于新环境的全新技能。

利用互补性资源实现跨界融合

在产业之间、企业之间的边界越来越模糊,跨专业和跨功能的交叉复合成为常态的新情境下,企业应该重视和开展业务中台、数据中台等组织管理创新,培育跨界的资源整合和利用能力,通过价值网络获取外部资源和能力,对自身的资源形成互补,通过价值网络获得资源互补形成自身竞争优势,构建基于资源和能力互补的“共创、共建、共享、共赢”的“使命共同体”和“利益共同体”相结合的企业“命运共同体”。

在技术端和市场端共同发力

成功的追赶需要技术与市场两大引擎的协同发力。缺乏核心技术,产品难以获得市场认可;而仅有技术优势,没有配套的制造、服务和营销能力支撑,同样难以实现商业成功。因此,在企业发展过程中,商业模式设计与技术创新不仅要相互匹配,而且要共同演化,形成动态匹配机制,使“双轮驱动”成为在新商业文明时代从追赶到赶超再到引领的有力引擎。

抓住全球制造业重构的机遇

当下,全球制造业正在进行重新布局、分工和整合,这对于后发企业来说是“百年未有”的历史机遇,他们已经具备了国际化经营能力,应凭借自身优势,更加积极地开展国际分工和产业结构调整,加快建设全球制造网络,以充分利用全球各地的生产和研发资源为自身服务。

构建新型国家创新体系

从“追赶”到“超越追赶”是一场从价值认知、运作原理到体系规则、行为规范乃至文化内核的重大“范式转变”,需要构建更加完善的国家创新体系。首先,积极推动和培育国家创新体系从经典的“政产学”的“三位一体”向新时期的由政府、企业、高等院校、科研机构、金融机构、科技中介以及用户构成的“政产学研用金介”的“七位一体”转变。充分发挥国家创新体系的作用,发挥“有为政府”的作用,凝聚社会最大共识和最大合力解决重大技术突破,为“超越追赶”提供基础支撑。

其次,应该从基于生态协同的“能力提升—资源分配—激励治理”的逻辑建立新型国家创新体系的运行机制,实现生产要素和创新要素充分流动,释放发展活力。最后,需要以问题为导向,以需求为牵引,建立一个有效支撑的政策制度体系,最大化科技创新和制度创新共同驱动的力量。

从追赶到超越追赶,中国企业正走出一条不同于日、韩的独特路径。这条路径既不完美,也不轻松,却因其灵活性、系统性与生态性,展现出强大的生命力。对于当下的中国企业而言,真正的挑战不是简单模仿,而是在学习中形成自己的特色。面对未来技术的范式转变与全球竞争格局的重构,中国企业的“超越追赶”之路,不仅关乎自身崛起,更将为全球后发企业提供可借鉴的“中国方案”。

信息来源:“C理论”系列丛书《超越追赶:中国创新之路》(作者:吴晓波、方刚)、睿华创新管理研究院