国庆期间,你是否刷到过“兔子警官”李语蔚佩戴着智能眼镜在西湖边执勤的视频?不用频频低头抬头,透过智能眼镜就能识别车牌,缓解景区拥堵。此外,在各大博物馆,游客走到文物跟前,眼镜自动播放讲解;在高铁上,有人戴着看似普通的眼镜,却享受着110英寸的私密影院体验……

这就是当下最火的科技产品——AI眼镜。

今年以来,近20个品牌相继推出AI眼镜新品,华为、小米、百度、Meta、Rokid等厂商纷纷入局,被业界称为“百镜大战”。据国际数据公司(IDC)预测,2025年中国智能眼镜出货量将达290.7万台,同比增长121.1%。京东平台数据显示,上半年智能眼镜成交量同比增长超过10倍。

面对这股“来势汹汹”的AI眼镜热潮,我们不禁要问:AI眼镜为何在今年突然爆发?是短暂热点还是未来趋势?它真的能满足百姓需求吗?近日,浙江大学管理学院教授郑刚接受潮新闻采访时表示:“AI眼镜的成败,取决于创新力、产品力、运营力。未来胜出的产品不一定是某方面最突出的,但一定是综合能力最强的。”本期【浙里热评】,我们一起来看郑刚对这一现象的专业解读。

郑刚,浙江大学管理学院创新创业与战略学系副主任,教授、博士生导师,科技创业中心(ZTVP)创始主任、硅谷创业实验室(Venture Lab)创始主任

01 谁在为AI眼镜买单?

“领先用户”成为早期接纳者

据潮新闻报道,在杭州毛源昌眼镜湖滨旗舰店的智能眼镜专区,前来咨询体验的顾客络绎不绝。杭州来福士商场小米之家的的情况同样火爆,其AI眼镜产品好几次到货就“秒空”,仅一家门店已售出超过百台。

来源:新华社

那么,究竟是谁在购买这些AI眼镜?

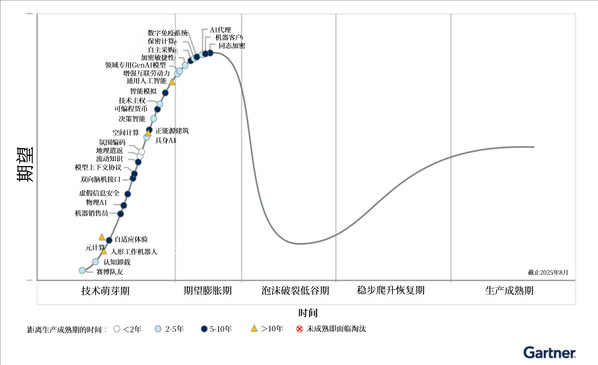

郑刚以全球领先的技术研究与咨询公司Gartner所发布的技术成熟度曲线报告进行说明,任何新技术从实验室到成熟市场都需要经历五个阶段:

创新触发期:技术突破发生,概念原型吸引了媒体和行业的初步兴趣,但产品尚不成熟,商业可行性有待验证。

期望膨胀期:在媒体的大量报道和早期成功案例的推动下,市场期望达到顶峰。此时,过度宣传与不切实际的预测共存,大量投资涌入,但失败的尝试也屡见不鲜。

幻灭的低谷期:当技术无法兑现其被夸大的承诺时,期望泡沫破裂。缺点和挑战暴露无遗,公众兴趣减退,投资趋于谨慎。然而,这恰恰是技术挤出泡沫、走向成熟的转折点。

稳步爬升的光明期:行业对技术的真正价值、应用场景和风险有了更深刻的理解。第二代、第三代产品应运而生,更多可复制的成功案例出现,最佳实践开始形成。

生产成熟期:技术的主流应用和价值获得市场公认。相关的工具和方法论趋于稳定,技术成为行业内可靠的基础设施,并被广泛采用。

2025年新兴技术成熟度曲线 | 来源:Gartner(2025年9月)

他认为,当前愿意为AI眼镜买单的主要是“领先用户”。这些用户在创新生命周期的初期,即使产品还不够完善,也愿意付费体验。他们比普通用户更早对新产品产生迫切需求,对不成熟技术有一定包容度,甚至会主动提出改进建议。正是这些领先用户的存在,为AI眼镜产业提供了宝贵的试错机会和反馈渠道,推动产品不断迭代完善。

02 为何今年突然爆发?

AI大模型突破临界点

AI眼镜并非全新概念。十年前,谷歌就推出了Google Glass,但当时的尝试并未成功商业化。郑刚回忆:“当年我在美国斯坦福访问时就接触过Google Glass,那时的产品价格高、技术不成熟、供应链不完善,还涉及隐私争议,所以商业上并不成功。”

而今年AI眼镜之所以会迎来爆发,核心驱动力在于AI大模型技术的迅猛发展。“特别是DeepSeek等开源模型的推出,极大降低了技术门槛,加速了人工智能应用的普及。这使得智能眼镜从‘概念产品’迈向‘消费级产品’。”郑刚进一步解释,2025年不是虚火,是“场景驱动”的临界点——AI大模型把语音、视觉、翻译的精度同时抬过了很高的水准,才让眼镜这个“天然第一视角”硬件从Geek玩具变成了生产力。

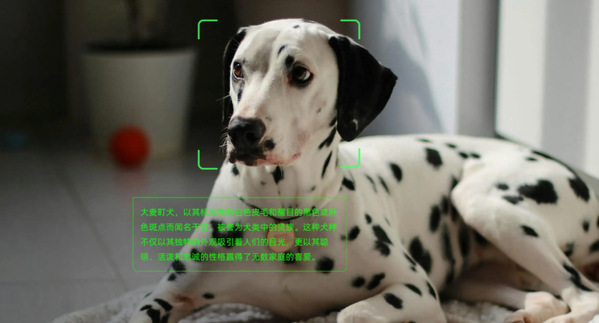

AI眼镜的识别功能 | 来源:灵伴科技宣传片

智能眼镜整体市场迅速扩大的背后,不仅是硬件产品的迭代,更是AI大模型、人机交互和产业生态的全面较量。郑刚指出,市面上的AI智能眼镜,除了传统音频和影像功能外,最具卖点的就是AI交互能力。

03 产品成熟度如何?

面临“不可能三角”挑战

尽管市场热度持续攀升,但AI眼镜真的已经成熟到可以满足普通消费者的需求了吗?郑刚指出了当前产品的三大缺陷。

首先是重量困境。当前流行的Rokid智能眼镜重49克,在同类产品中已属轻薄,但普通眼镜通常在20克左右。佩戴AI眼镜,相当于同时戴两副普通眼镜,舒适度自然大打折扣。其次是续航危机,很多产品标榜“全天候佩戴”,实际续航仅四五个小时,若持续拍摄或直播,可能不足一小时就要更换电池。再者是算力不足,由于智能眼镜体积小巧且直接佩戴在面部,对功耗及散热要求极高,而市面上缺乏与之匹配的新一代低功耗主控芯片。

“这三者构成了一个‘不可能三角’:追求轻薄,就不得不缩小电池和芯片,导致续航和算力不够。”郑刚说。

来源:新华社

郑刚所提出的这些这些技术瓶颈直接导致了消费者的体验落差,造成了较高的退货率。据不完全统计,当前京东、天猫等平台AI眼镜退货率约为30%,抖音平台更是高达40%-50%,其中“功能实用性不足”是消费者反馈的核心问题。

然而挑战与机遇并存。郑刚观察到,AI眼镜在B端和C端呈现出截然不同的发展轨迹。“B端已跨过‘鸿沟’,C端还在‘早期采用者’斜坡。”在博物馆、工业巡检、智慧手术等专业场景,AI眼镜的价值已得到明确验证。相比之下,消费级市场仍面临诸多挑战。社交直播时的续航焦虑、室外导航的显示亮度不足、沉浸式游戏的交互体验欠佳,这些问题都制约着AI眼镜走向大众市场。郑刚引用Gartner技术成熟度曲线解释,目前智能眼镜正从“过高期望的峰值期”向“泡沫化的谷底期”过渡,接下来将经历技术筛选与市场沉淀。

04 AI眼镜将走向何方?

“让子弹飞一会儿,让市场用脚投票”

面对AI眼镜的未来,业界观点不一。有人认为它是AI的终极载体,也有人认为它只是昙花一现。郑刚持开放而理性的态度:“保持开放,让子弹飞一会儿,让市场用脚投票。”

他特别强调,未来的竞争不仅是硬件之争,更是生态与数据之争。“Meta、小米、华为等巨头都在构建自己的‘AR+AI’生态系统。最终,市场将筛选出那些真正理解用户需求、能够提供完美体验的产品。”郑刚预测,AI眼镜硬件将快速同质化,进入价格战,而AR眼镜需凭借光学引擎脱颖而出。软件上,大模型将是竞争核心,各家在大模型训练上探索不同方向和侧重点。此外,AI/AR眼镜有望成为新的小程序入口端口,卡位意义极其重要。“AI/AR眼镜产品虽然现在看起来是百镜大战,未来可能是一个赢家通吃的局面,真正可以存活的品牌可能不会超过5家。”

来源:灵伴科技宣传片

对于智能眼镜企业的成功要素,郑刚提出了一个富有洞见的公式:成功=创新力×产品力×运营力。他解释道:“光有技术创新力是不够的。智能眼镜科创企业离成功还差一个产品市场匹配(Product-Market Fit)。”智能眼镜的未来取决于其能否实现从“有情有趣”到“创造真实价值”的跨越,在这个意义上,“找到并让领先用户用得爽是跨越鸿沟的关键”。

对于本土智能眼镜企业的逆袭机会,他认为可以从新市场、新品类、新场景切入,与国际巨头在技术、商业模式、用户体验等维度进行差异化竞争,依靠本土供应链和生态、成本、数据、用户体验等优势,凭借颠覆性创新战略,另辟蹊径、换道超车。

纵观AI眼镜的发展历程,郑刚总结,任何新技术都要爬完Gartner曲线的“绝望低谷”。今天智能眼镜正从“过高期望”滑向“低谷”,真正的稳步爬升要靠未来两年光学、续航、AI三箭齐发。而市场爆发与商业盈利中间,还隔着PMF这条沟,谁先找到刚需场景,谁就能把“火烧成篝火”。

正如郑刚所言:“技术终将褪去华丽外衣,唯有真实解决用户痛点的产品才能穿越周期。”当一副眼镜能在高铁上替我们回邮件、在西湖边实时翻译“莼菜汤”的典故时,它就不仅是玩具,而是“移动的第二大脑”,是连接现实与数字世界的超级入口。