在日常生活中,人们往往需要在消费和储蓄之间进行选择,需要在一个价格稍高的节能产品和一个价格低但能耗高的产品之间进行选择,这就是“跨期决策”。跨期决策是指人们对发生在不同时间点选项的成本和收益进行权衡,进而做出的判断和选择。

跨期决策在现实中广泛存在,它不仅影响个人的健康、财富与幸福,也决定着一个国家经济繁荣的程度。然而,现有的跨期决策研究大多是建立在基于决策结果的黑箱模型基础之上的,只关注决策者的最终选择,而忽略了决策背后的认知过程。

为了更好地理解人类行为,浙江大学管理学院科学与管理工程学系长聘副教授、研究员陈发动与项目合作成员从认知过程的视角对跨期决策进行系统深入的研究。他们承担的国家自然科学基金项目“基于认知过程视角的跨期决策实验、模型与应用研究”在国家自然科学基金委员会管理科学部组织的结题项目绩效评估会上,被评为“特优”!

通知截图

国家自然科学基金作为国家支持基础研究和应用基础研究的主渠道,基金项目立项数是衡量高校科研能力和科研水平的重要指标。而其中获评“特优”的项目少之又少,可谓优中选优。

项目负责人

陈发动,浙江大学管理学院数据科学与管理工程学系长聘副教授、研究员、博士生导师

通过跨学科交叉融合,陈发动团队从“解构认知机制——构建决策模型——探索潜在应用”三个层面对人的跨期决策行为进行了卓有成效的研究,取得了一系列具有创新性与影响力的研究成果,先后获得国家自然科学基金面上项目、优秀青年科学基金项目以及浙江省社科规划重大项目等资助。

本期【成果】专题,一起来看这项“特优”项目如何通过这三个层面揭示大脑决策黑箱、丰富和发展跨期决策理论体系、发掘现实应用潜能。

项目研究的总体架构图

01

人类究竟是如何决策的?

为了更好的理解人的经济决策行为,近年来学者们开始尝试探究决策行为背后的认知加工机制。然而,关于人的决策行为到底遵从什么样的认知加工机制依然是个具有很大争议性的问题。一个争议建立在“双系统认知加工理论”之上:对于跨期决策而言,人的直觉系统与分析系统分别是倾向于现在还是未来?另一个争议是存在于双系统认知加工与单个证据累积加工过程之间:人的决策到底是直觉系统与分析系统交互作用的结果,还是单系统证据累积加工的结果?

于是,陈发动团队关注到了这些问题:人的跨期决策行为到底遵从什么样的认知加工机制?如何清晰地揭示并验证该认知加工机制?

针对这些前沿问题,本项目提出一种融合“双系统认知加工”与“单系统证据累积加工”的认知框架。研究团队通过过采集、解析实验中被试的决策结果数据和反应时间、眼动轨迹等认知过程数据,发现决策主体会在不同选项的属性间进行进行比较,并在大脑中不断累积证据,当累积到的证据达到某个阈值时,就会做出选择。在相关研究成果发表后,国内外主流媒体还以发表了《研究发现,在危急关头你表现的更像“你”》等报道,介绍了成果中的有趣发现。

这一成果不仅解决了学界关于跨期决策行为背后认知加工机制的争议,还在一定程度上揭示了跨期决策行为在大脑中的形成过程,为跨期决策行为的认知计算建模奠定了微观认知基础。

02

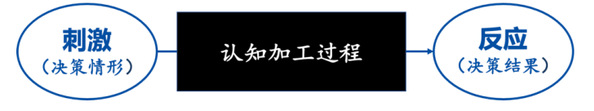

“刺激-反应”的黑箱中藏了什么?

当前,大部分行为经济学中的模型都建立在从“刺激”到“反应”的黑箱范式之上,决策情形与决策结果容易看到,认知加工过程却总蒙着一层“神秘面纱”。

从“刺激”到“反应”的黑箱范式

近年来,学者们逐渐意识到只有清晰揭示从“刺激”到“反应”中间的认知加工过程,才能深入理解经济决策的形成原因,才能对经济行为做出更精准的刻画。那么,为了对跨期决策行为做出更准确的描述、解释和预测,如何构建具有微观认知基础的跨期决策模型?

对于这一问题,该研究构建了“带有直觉倾向的漂移扩散模型”和“带有起始时间的漂移扩散模型”。如何理解?人们在进行决策时不是同时加工所有“属性”(即决策选项中可供评估的独立特征或维度),而是根据自身特点,先加工一个属性,再加工另一个属性。具体来说,越有耐心的越早加工“金钱属性”,越没有耐心的人则越早加工“时间属性”。

与传统的基于结果的跨期决策模型相比,这两个模型不仅可以更加精准的预测个体的跨期决策行为,还可以预测决策的时间长短以及不同条件下决策主体的行为和偏好变化。另外,该成果以认知科学模型为基础,构建了具有微观基础的跨期决策认知计算模型,在一定程度上建立了认知科学与决策科学之间的纵向链接,促进了两个领域的交叉融通。

03

数字时代“及时”且“有价值”的研究!

经济学中的“显示性偏好理论”认为,决策主体的选择结果显示了其偏好,例如,决策主体在A和B两个选项中选择了B,我们就认为该决策主体对B的偏好强于A(B≽A)。然而,该理论却忽略了决策背后的认知加工过程。陈发动认为其主要原因是囿于时代和技术的限制,在当时难以采集决策行为背后的认知过程数据。

随着数字社会的到来,人类每时每刻的生产生活留下了海量的认知过程数据(例如决策时间长短、鼠标点击位置等),这些数据正是揭示决策行为背后认知加工过程的重要窗口。

不过,现有关于认知过程数据的相关研究大多聚焦在个体决策,关于博弈情境的研究还处于起步阶段。那么,如何探索认知过程数据在博弈情境中的应用价值,并为企业运营等提供管理启示?另外,关于经济决策背后认知加工过程的研究也为政府、组织和企业设计助推政策和行为干预方案提供了新的视角,又应如何从认知加工视角设计助推方案,以使人们的行为往预期方向发生改变?

这些具有广泛应用场景的前沿问题也引起了研究团队的关注,他们探索了认知过程数据在谈判博弈中的价值以及如何基于认知加工视角设计助推方案,具有重要的科学意义:一是探索了认知过程数据在管理应用中的重要价值,为企业运营提供了管理启示。例如,商业谈判中,应该更多的利用对方的反应时间等认知过程数据,来揭示对方的私有信息,进而更好的打赢谈判博弈。中欧商业评论、36氪等商业学术媒体、科技媒体就曾以“打开管理决策的黑箱:如何利用反应时间,打赢谈判的心理博弈”为题,对上述成果的潜在管理应用价值进行了报道。二是为政府和企业进行助推方案设计提供了一个新的视角。通过干预行为背后的认知加工过程,可以更加精准的引导人的行为往预期方向改变。

陈发动团队聚焦跨期决策背后的认知加工过程,从认知加工过程视角来研究跨期选择行为,不仅对推进经济学与自然科学的相互渗透与融合、拓展经济学研究的范畴和边界有着重要的意义,也蕴含重要的实践价值,其管理启示具备广泛的推广潜力。

相关论文发表后,得到了法国《独立报》、以色列《耶路撒冷邮报》等媒体的广泛关注和报道。据Nature网站统计,项目成果之一“Attribute Latencies Causally Shape Intertemporal Decision”的在线关注度在同期所有期刊发表的所有360,795篇论文中关注度位列前1%,在Nature Communications发表的2,599篇论文中位列前3%。国内外主流媒体分别以“先呈现收益会让人们做出更多的有耐心的选择”、“想要更多耐心?特别关注未来的奖励”等为标题,报道了成果中的有趣发现和管理启示。此外,还有包括《福布斯》、《联合商业杂志》等在内的商业期刊引用或讨论了该研究中的发现和应用。

在管理决策领域,多位国际顶尖学者高度评价项目研究成果,肯定其对个体决策机制的解析的重要推动作用、在管理决策领域尤其是跨期决策研究方面的领先地位。

在“学科交叉BEST战略”的引领下,浙江大学管理学院构建了认知科学与经济管理深度交融的创新生态,彰显了其作为中国管理科学前沿阵地的学术担当。管理学院的学者们上下求索,持续在国际学术舞台发出强音,又将理论创新转化为助推企业决策、优化公共政策的智慧方案,不断拓展经济学研究的认知边界,在数字经济时代重构了管理科学的理论图谱,为全球决策科学研究贡献了独具中国智慧的浙大方案。